盐碱地是我国重要的后备耕地资源;同时,根据第三次全国土壤普查,我国重点区域14个省份198个县盐碱耕地约1亿亩,亟待提升产能。作为我国主粮作物之一的小麦,其主产区恰好也是土壤盐渍化高频发生的区域;同时,作为唯一的越冬主粮作物,春季是其生长发育的关键时期,却也是土壤返盐的高峰期。因此,土壤盐渍化对小麦生产安全的威胁尤其需要重点关注。在这种背景下,鉴定小麦耐盐碱基因,继而利用现代分子育种手段精准、快速地改良小麦耐盐性,对于保障国家的粮食安全和通过“以种适地”、“种和地相向而行”策略充分开发利用盐碱地资源,具有切实意义。

然而,普通小麦基因组过于庞大(是人类基因组的5.5倍)且复杂(异源六倍体、重复序列比例高),导致小麦分子遗传研究周期长、工作量大;同时,由于耐盐性属于多性状组成的数量性状,进一步增加了小麦耐盐基因挖掘的难度。目前在小麦中,仅有TaHKT1;5-D等屈指可数的耐盐基因通过正向遗传学鉴定到;虽然近年来证实HKT1;5是小麦、水稻、玉米等作物中保守的耐盐主效基因,但其耐盐功能高度依赖细胞特异性表达,导致其在育种中较难直接应用。

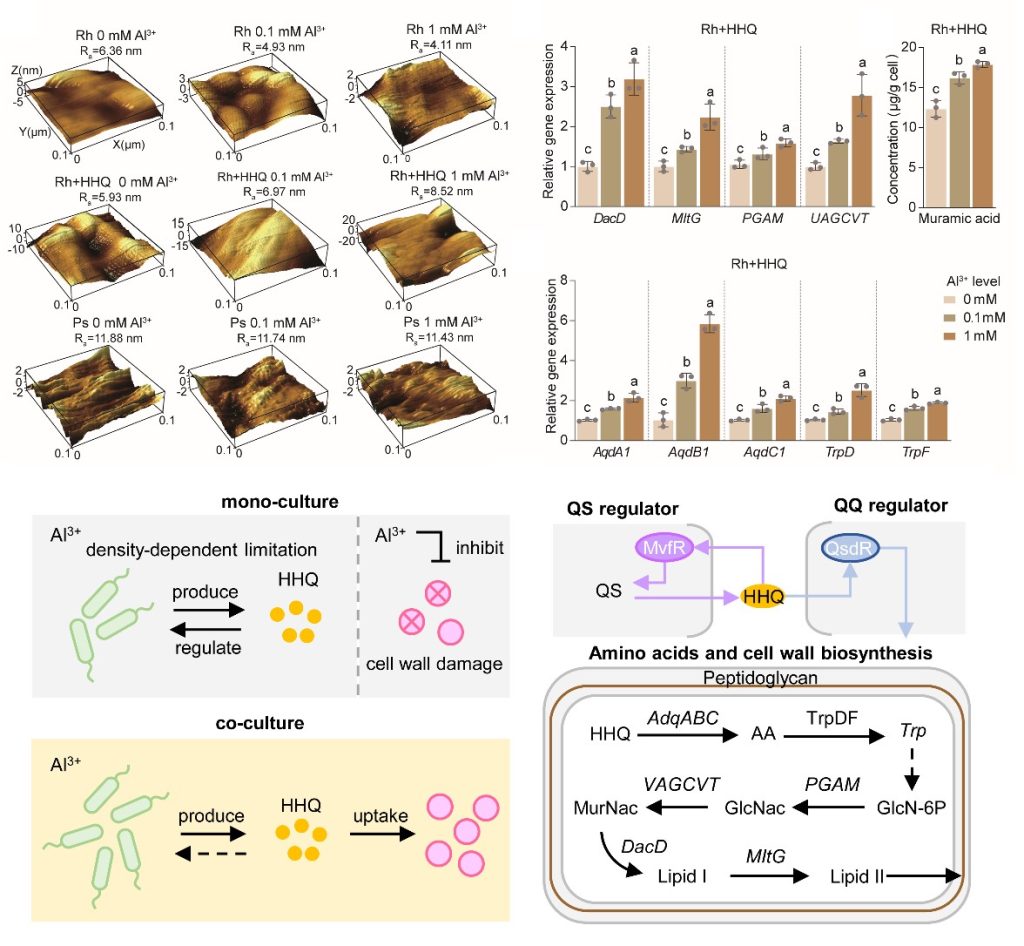

近日,中国科学院南京土壤研究所施卫明课题组联合西北农林科技大学康振生院士课题组等国内外合作团队,基于前期对500余份小麦品种/品系在山东东营、江苏东台等盐碱地多年多点的大田产量、生理、分子等指标的系统分析,创新性地以TaHKT1;5-D的表达量作为耐盐分子表型,借助eGWAS等正反向遗传学手段成功锁定到小麦耐盐关键位点qHE-issas1,并解析了SPL6-HKT1;5这一全新的、且在多个作物中保守的耐盐调控模块;将位点中优异等位新基因TaSPL6-DIn借助分子辅助方法快速导入到我国现代主栽品种矮抗58中,实现了在东营等盐碱地中5-9%的产量提升。

上述成果以“Variation in TaSPL6-D confers salinity tolerance in bread wheat by activating TaHKT1;5-D while preserving yield-related traits”为题在《Nature Genetics》上以研究长文形式发表。据悉,这是继2019年小麦赤霉病抗性基因文章之后,我国在《Nature Genetics》上发表的第二篇小麦功能基因文章。

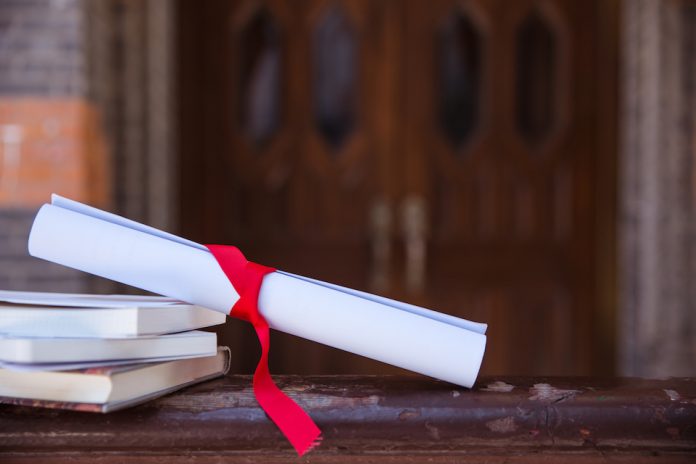

结合团队前期创建小麦多组学大数据平台WheatOmics收集整理的近2,000份小麦种质遗传图谱和系谱信息,以TaHKT1;5-D的表达量为表型,借助eGWAS挖掘到一个与TaHKT1;5-D表达量、地上部钠离子含量和苗期耐盐性显著相关的基因TaSPL6-D,分为两种单倍型(TaSPL6-DDel和TaSPL6-DIn),其中TaSPL6-DIn由于第一个外显子中插入了47-bp的重复序列而无法编码成熟的SPL类转录因子。生理、生化和不同倍性、不同品种小麦材料背景下的遗传实验证实,TaSPL6-DDel可以直接结合TaHKT1;5-D启动子上的GTAC元件,继而抑制TaHKT1;5-D的表达,负调控小麦耐盐性。更重要的是,借助近两年动物研究中新兴的CUT&Tag技术及系列生化、遗传实验,发现TaSPL6-DDel还可以直接抑制多个TaHKT1;5-D的激活因子(如TaNAC6等),继而进一步负调控TaHKT1;5-D的盐响应过程,表明TaSPL6-D是TaHKT1;5-D上游转录调控的核心因子,将HKT1;5的调控机制从过往的一维单基因水平拓展到了多维基因网络水平。

进一步追溯优异单倍型TaSPL6-DIn的分布情况,发现其主要存在于我国地方农家种中,而在我国现代栽培种中属于稀有变异,说明该优异等位基因在现代育种过程中未被充分利用。基于巢式PCR方法,开发了分子辅助育种技术,将TaSPL6-DIn从我国农家种中快速导入到不含该等位基因的现代主栽品种矮抗58中,实现了小麦在山东东营等不同盐碱地中5-9%的产量提升。由于SPL6-HKT1;5调控模块也保守性地存在于水稻、大麦等作物中,所以该研究不仅对于创制耐盐小麦具有意义,对于其他作物的耐盐改良也有潜在价值。

文章发表后,中国工程院院士、山东省农科院赵振东研究员认为,“这项研究工作,耐盐等位新基因从中国地方农家种中而来,具有中国标签;充分发挥了小麦六倍体的优势,具有小麦特色。为小麦耐盐分子育种改良乃至耐盐碱作物的开发提供了重要的设计靶点”;中国科学院院士、遗传发育所曹晓风研究员认为,“王萌等人的研究不仅挖掘到小麦耐盐新基因、解析了SPL6-HKT1;5禾本科耐盐调控模块,同时探索了优异单倍型小麦导入系在东营等盐碱地中的增产效果,为作物耐盐基因库和育种改良贡献了特色鲜明的小麦基因资源,也为小麦-盐碱地‘以种适地’改良提供了一个重要方案。”

中国科学院南京土壤研究所施卫明团队小麦组负责人王萌副研究员为论文独立通讯作者和并列第一作者,中科院土壤所/西北农林联培博士生程洁和西北农林科技大学吴建辉副教授为论文的并列第一作者,合作作者包括中科院土壤所硕士生陈洁菲,中科院土壤所/西北农林联培生王晨阳、刘丹,中科院遗传所/崖州湾种子实验室马省伟博士,青岛农业大学郭卫卫博士,中科院土壤所李光杰博士、狄东伟博士等,中科院土壤所施卫明研究员、山东大学夏光敏教授、西北农林韩德俊教授、青岛农业大学张玉梅教授、澳大利亚墨尔本大学Herbert J. Kronzucker教授等各合作团队负责人也参与了本研究。另外,河南大学李浩教授、张鸣博士,南京农业大学李刚教授、刘守阳教授,江苏省农科院何漪博士等对本研究提供了技术支持。研究得到了中科院、国家基金委、国家重点研发、江苏省“优青”等项目的资助。

沈仁芳所长致辞

沈仁芳所长致辞 王玉军主任作实验室工作报告

王玉军主任作实验室工作报告 沈其荣院士作特邀报告

沈其荣院士作特邀报告

实验室优秀论文颁奖

实验室优秀论文颁奖