国家重点研发计划“垃圾填埋场土壤-地下水系统中微塑料形成机制与生态健康风险”青年科学家项目启动会暨实施方案论证会顺利召开

3月19日,由我所党菲研究员承担的国家重点研发计划“场垃圾填埋场土壤-地下水系统中微塑料形成机制与生态健康风险”青年科学家项目启动会暨实施方案论证会在南京召开。项目专家组吴吉春教授、骆永明研究员、周东美教授、王震宇教授、张颖教授、高彦征教授、史建波教授、我所科技处滕应处长、国家重点实验室王玉军主任、项目主管陈美军高级工程师及项目组成员等出席了会议。会议由专家组组长吴吉春教授主持。

会上,滕应处长代表项目依托单位致辞,感谢与会专家莅临指导并祝贺项目正式实施,希望专家组能够对项目实施方案多提宝贵意见和建议,帮助项目顺利启动和实施;希望团队成员在实践中获得宝贵锻炼;并强调要高度重视项目实施,加强项目管理,严格按照科技部相关要求和项目实施方案推动项目的开展。

项目首席党菲研究员就项目总体情况进行了汇报,各参与单位的任务负责人分别介绍了任务主要目标、关键科学与技术问题、主要研究内容、技术路线、考核指标与工作计划等。随后,专家组成员分别进行点评,提出了建设性指导意见。与会专家高度评价项目的实施将明确垃圾填埋场土壤—地下水系统中微塑料形成机制与生态风险,项目成果将为我国塑料污染管控提供关键支撑。认为项目实施方案思路清晰,研究目标明确,技术路线科学可行,整体性和系统性较强,任务与进度安排分解合理,研究方法先进,管理机制完善,研究方案操作性强;具有良好的研究基础,课题任务能够相互配合并较好支撑项目目标的实现。希望项目加强任务之间的协同与衔接。

启动会后,项目组就落实专家组指导意见、细化任务实施方案等进行了深入讨论,并对对下一步工作进行了部署。会议达到了预期目标,对于保证按时高质量完成项目任务奠定了坚实的基础。

据悉,“垃圾填埋场土壤-地下水系统中微塑料形成机制与生态健康风险”(项目编号SQ2023YFC3700167)是2023年度国家重点研发计划 “大气与土壤、地下水污染综合治理”青年科学家项目之一,项目总预算300万。项目围绕填埋场微塑料从产生到危害的环境地球化学过程链,设置三个相互支撑的任务进行联合攻关,拟解决1)复杂介质中微塑料分析技术与形成机制;2)微塑料表面性质演变与跨介质迁移;3)垃圾填埋场影响区微塑料生态健康风险等关键问题。

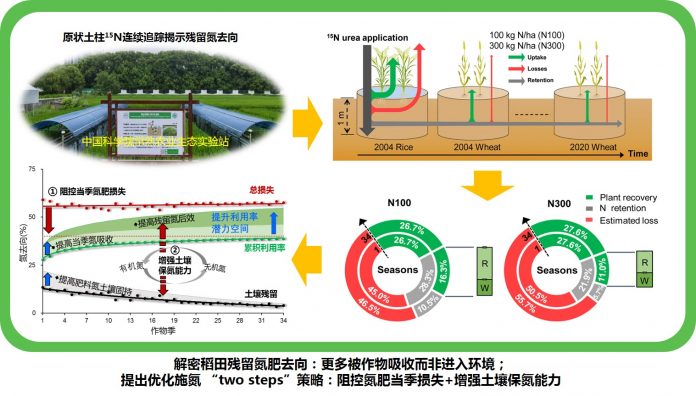

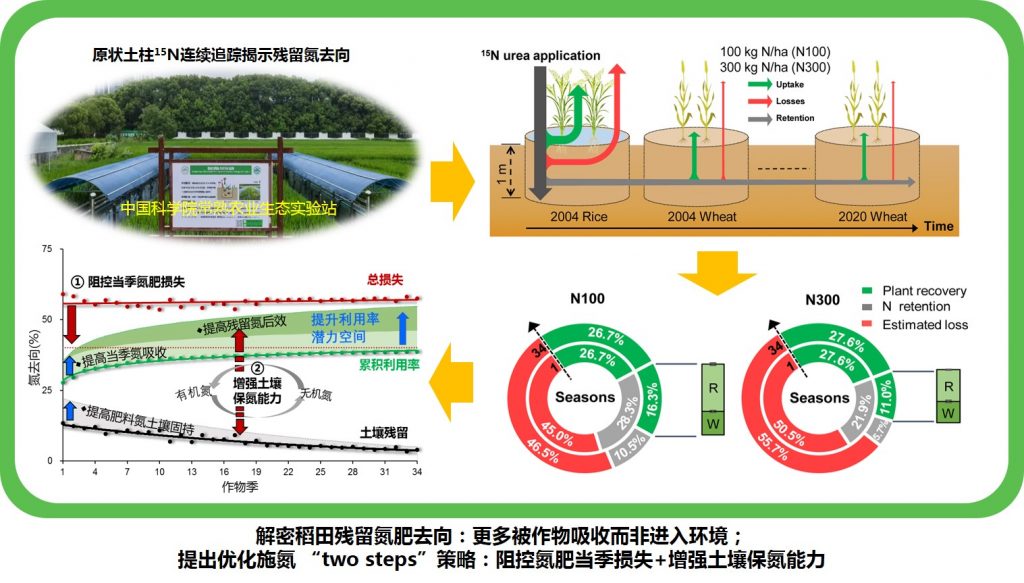

实验室在稻田土壤残留化肥氮长期去向方面取得进展

近日,实验室赵旭和颜晓元研究员团队利用15N示踪田间观测方法,首次量化出稻田土壤残留的肥料氮长达17年的去向。相关进展以“Legacy nitrogen fertilizer in a rice-wheat cropping system flows to crops more than the environment”为题,在线发表于Science Bulletin上。

氮肥既是农业增产必不可少的农用化学品,又是环境污染物的主要来源之一。中国是水稻大国,稻谷年产超2亿吨,但投入化学氮肥也高达630万吨,NH3、N2O、流失氮等活性氮排放超过169万吨,对大气、水体等产生的负面环境影响可抵消掉水稻施氮增产收益的52%(Nature,2023,615:73-79)。因此,如何优化施氮,协调氮肥的农学与环境效应是我国水稻生产面临的关键科学命题。而量化稻田化肥氮的去向是优化施氮研究的关键基础。在农田化肥氮去向的定量评价方面,国内外已开展了大量15N示踪试验,但仅限于施肥当季的肥料氮作物吸收、土壤残留和损失的验证,缺少对残留氮长期去向的追踪。全球范围内,在长时间尺度上追踪残留氮去向的研究亦非常罕见,仅见法国学者Mathieu SeBilo等基于甜菜-小麦轮作旱地的30年结果报告(PNAS,2013,110:18185-18189),该研究指出化肥氮土壤残留对地下水环境影响长达百年。对于稻田,因耕作制与水热条件不同,其土壤残留氮肥对后续作物氮吸收与环境影响究竟多大一直是学界普遍关心的问题。

在定量解析化肥氮当季去向的基础上(Plant Soil,2009,319:225-234),团队通过17年田间原状土柱连续追踪,发现:累积有39-43%的肥料氮被作物吸收,其中残留于土壤中的氮肥贡献了1/3;17年后仍有5-10%的肥料氮残留于土壤中,且主要集中在0-20cm耕层;氮肥累积总损失达47-56%,但损失主要发生在施肥当季(90%),而后续作物季土壤残留氮损失低于10%;化肥氮在土壤的遗留时间仅为23-31年,远低于上述旱地结果。这表明,一方面,如果仅考虑肥料氮的当季吸收,会大幅低估化肥氮的真实贡献,另一方面,残留于土壤中的化肥氮大多能被后续作物持续利用,再迁移进入环境并产生明显影响可能性较小,比当季利用率高得多。因此,阻控当季氮肥损失、提高氮吸收,并增强土壤保氮能力是进一步提高稻田氮肥利用率的关键。这一发现为相应技术研发提供了明确落脚点。

美国加州大学戴维斯分校、爱荷华州立大学,河南农业大学,南京农业大学,浙江大学等国内外高校参与了该项研究。该成果得到国家自然科学基金、“十三五”国家重点研发计划项目以及中国科学院青年创新促进会的支持。

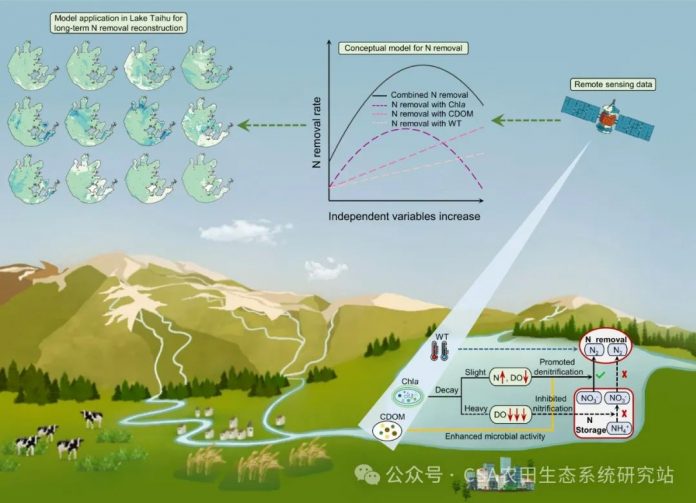

我室在硝酸盐电化学还原研究中取得进展

中国环境学会报告显示,现阶段很多地区,农业面源污染已经超过了工业点源污染,成为了中国污染的最大污染源,而其中硝酸盐是最主要的面源污染。进入地表水或地下水的硝酸盐会导致水体富营养化或缺氧等问题,严重威胁水体生态平衡乃至人体健康。污水处理厂对硝酸根污染处理方法为基于微生物厌氧-缺氧-好氧法(AAO法),这种方法存在泥龄矛盾、碳源竞争、溶解氧干扰等问题,在高碳排放的同时产生大量污泥,不符合目前我国“双碳”的要求。

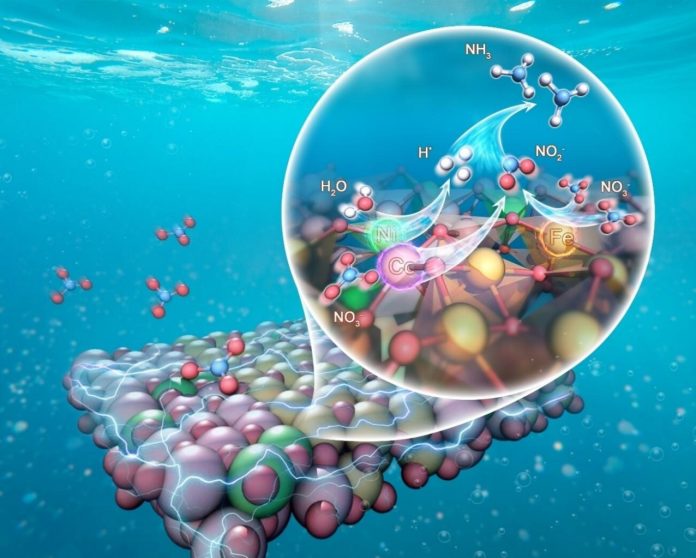

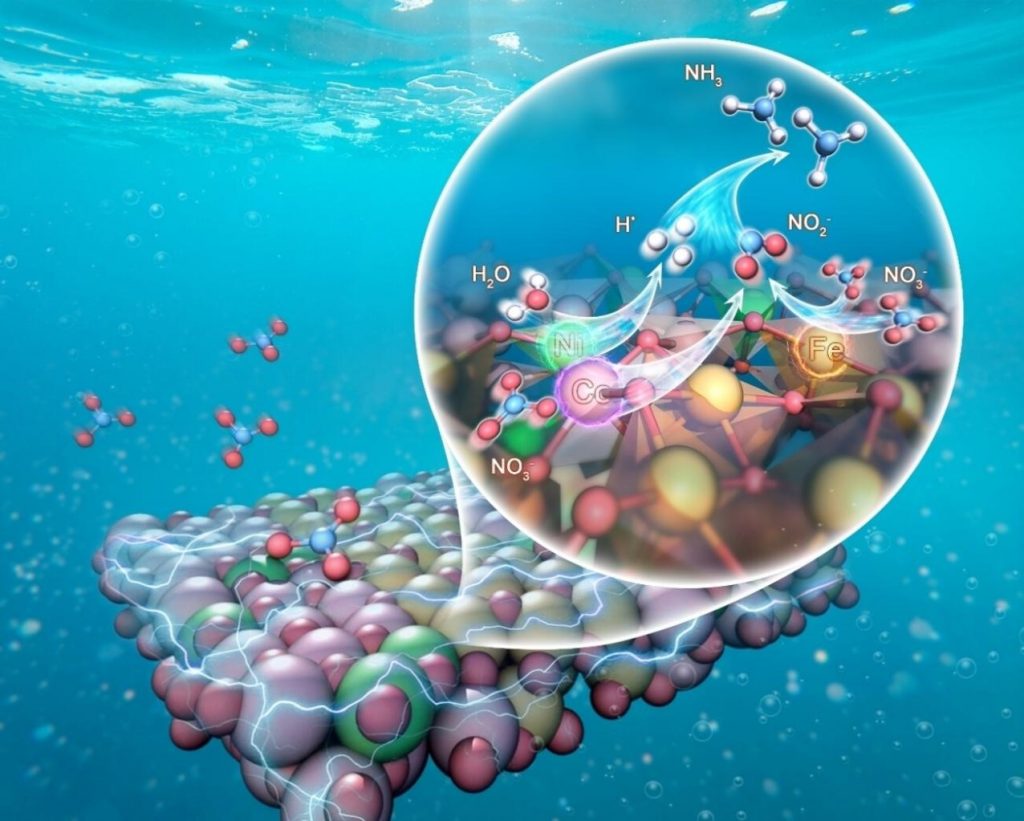

由此,中国科学院南京土壤所王玉军研究员团队开展了基于绿色能源的电化学硝酸根还原并回收活性氮的研究。受生物体内串联的酶促反应启发,团队设计了一种基于层状双金属氢氧化物(LDH)的双(多)金属位点催化剂,将电化学硝酸盐还原(eNO3–RR)反应涉及复杂的多电子耦合质子转移过程有机串联,极大提高了eNO3–RR产氨的产率和选择性。该电极材料制备简便、成本低廉且可以批量合成,对于满足工业需求具有重要的现实意义。催化剂中,Ni通过同晶置换Co位点形成了Fe2O3-Co/NiO的异质界面,其中Ni可作为分解水产活性氢(*H)的位点,同时通过调节Co的电子密度促进Co位点上eNO2–RR反应(NO2−+5H2O+6e−→NH3+7OH−),实现了NO3–-to-NO2–和NO2–-to-NH3两步之间的动力学匹配。通过重水(D2O)动力学同位素效应(KIE)、原位拉曼(in situ Raman)、原位同步辐射X射线吸收谱(operando XAFS)等实验并结合理论计算模型证明了Fe、Co、Ni在反应中的动态变化和协同作用机制。研究实现了在低电压(-0.42V vs 标准氢电极)下50.4 mg·cm−2· h−1的产率,法拉第效率高达97.8%,进一步通过简单的加热盐酸吸收的方法,即可获得高纯度的氯化铵晶体,实现了活性氮的回收。该工作为面源污染的源头控制和低能耗绿NH3生产提供了新的突破口。

该研究成果发表在德国应用化学(Angew. Chem. Int. Ed.)上,2021级博士生杨强为论文第一作者,王玉军研究员与崔培昕副研究员为论文通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202400428

电催化硝酸盐还原的机制示意图

我室在全球土壤生物多样性和生态网络关系研究中取得进展

土壤生物是陆地生态系统功能的基本驱动力,介导土壤碳固存、养分循环和有机物降解等关键过程。土壤中的生物并非独立存在,它们构建了复杂的生物共存网络,通过维持新陈代谢途径来促进陆地生态系统的复杂功能。尽管对土壤生物网络的研究越来越多,但土壤生物网络关系如何影响土壤生物多样性的维持仍存在极大地未知。

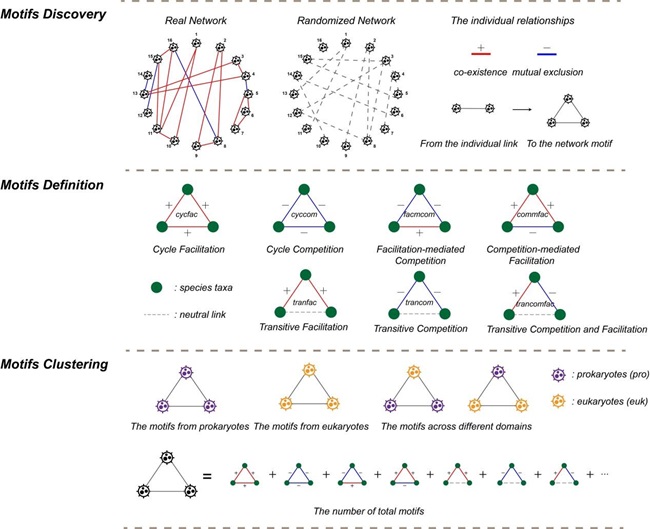

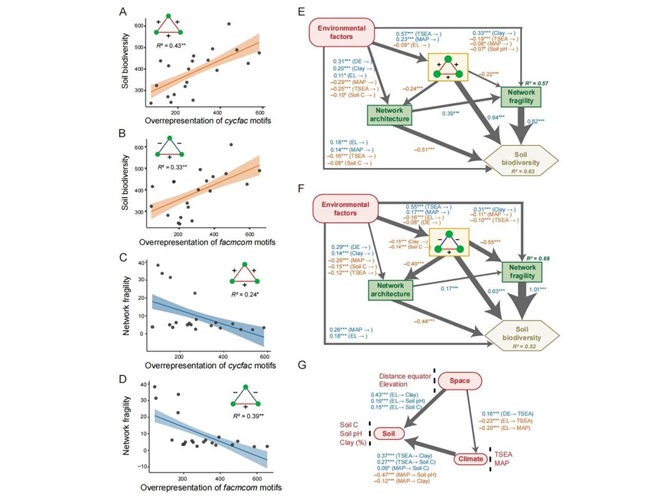

由此,实验室褚海燕研究员团队联合西班牙塞维利亚自然资源与农业生物研究所、西班牙加迪斯大学等研究单位,对分布于全球六大洲151个生态系统和615个土壤样本进行了标准化调查,研究土壤生物多样性(细菌、真菌、原生生物和无脊椎动物),并构建得到全球土壤多域生物类群的生态网络。研究发现,成对的和三元(motifs)的土壤分类群之间的正向关联支配着全球土壤生物关联网络。通过线性模型和结构方程模型建模,我们发现,即使控制了土壤特性、气候因素、空间因素和网络架构性质等因素,具有更高水平正向关联的生物网络能够支持更丰富的土壤生物类群和更稳定的生物共存模式。此外,我们也识别了网络motifs的驱动因子,揭示了温度季节性能够解释和预测全球土壤正向关联型网络motifs的全球分布规律。该研究揭示了土壤生物之间广泛存在的正向关联,以及它们在维持全球土壤生物多样性和生态网络关系中的关键作用。这种全球一致的模式强调了在复杂的土壤生物类群网络中合作群体的重要性,在面对持续的全球变化时,它们是维持生物多样性和功能性的桥梁。

该研究成果发表在美国国家科学院院刊(PNAS)上,柳旭博士为论文第一作者,褚海燕研究员与Manuel Delgado-Baquerizo教授为论文通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2308769121

图 1. 网络motifs从复杂网络科学到微生物生态学的应用与定义

图2 网络motifs与土壤生物多样性和网络脆弱性的关系

我室在我国农业钾资源管理系统农学与环境效应评价方面取得进展

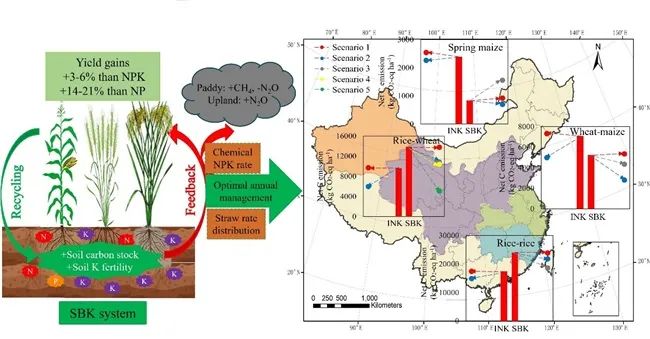

作为全球化肥消耗量最大的国家,我国化学钾肥严重依赖进口达50%左右,研发钾肥高效替代技术对我国粮食与钾资源安全至关重要。土壤—农作系统中,作物吸收80%左右的钾素分配在秸秆中,秸秆是一种低成本且富含高钾的有机资源,其循环利用程度直接影响我国土壤钾素肥力与碳库容量。在我国有机无机钾资源体系中,系统揭示我国主粮作物产量差与农田土壤钾素肥力的时空演变,对于构建我国可持续钾素管理策略至关重要,且不同钾素管理系统的环境代价不同,其减排潜力尚未探明。

针对以上科学问题,我室王火焰研究员团队构建了我国有机无机钾资源作物与土壤数据库,结合秸秆循环经验模型与生命周期评价,探明了不同钾管理系统的环境代价与减排潜力。研究结果表明,通过GIS地理信息系统分析,我国整体土壤交换性钾从1980年的100mg/kg提高到2020年的115mg/kg,土壤低钾率(< 100 mg/kg)相应从61%降低到52%,我国南方土壤的钾素肥力提升较为明显。长期不施矿物钾与秸秆移除系统(NP),相比无机钾肥管理系统,玉米、小麦与水稻籽粒产量分别降低9.4%,14.9%和13.4%;基于秸秆循环的钾素管理系统,三种作物产量分别增加5.2%,6.2%和3.0%,以上钾肥肥效反应,在我国南方区域表现更加明显。基于秸秆循环的综合钾管理系统在旱田作物上,净碳排放低于无机钾素管理系统,而在稻田上趋势相反。通过优化周年的化学肥料与秸秆运筹,我国北方春玉米、华北小麦-玉米、长三角小麦-水稻、华南稻-稻轮作系统的碳减排潜力分别可达16.9%, 46.4%, 6论文链接:1,22.9%与22.4%。该研究结果明确了我国不同钾素管理系统的农学生产力与环境代价,对于指导我国构建可持续钾素管理体系提供了科学指导与技术支撑。

以上研究结果均发表在Resources Conservation & Recycling期刊上。该研究工作得到了国家重点研发计划,国家自然科学基金与公益性行业专项等项目的资助。

论文链接:1:Potassium resources management systems in Chinese agriculture: Yield gaps and environmental costs – ScienceDirect

2:Bio-straw resource recycling systems: Agricultural productivity and green development – ScienceDirect

我国农业钾资源管理系统农学与环境效应评价