朱作言院士:国家需求不是基础研究的“包袱”

“国家需求是‘973’计划的应有之义,但不应成为基础研究工作的‘包袱’,科学家应着眼长远,切不可操之过急。”中科院院士、“973”计划专家顾问组原农业组组长朱作言日前在接受《中国科学报》记者采访时说。

我国在水稻上的成就已为世界公认,堪称农业科研的典范。朱作言认为,杂交水稻的研究和推广不仅为保障我国粮食安全的战略需求提供了重要支撑,围绕包括杂交水稻在内的育种需求还推动了我国的水稻分子生物学研究,使其屹立于世界前沿。

总结水稻科研的经验,朱作言认为,农业科研不仅“立地”,也可“顶天”,关键在于瞄准一个目标长期积累,并开展协作攻关。他解释说,涵盖粮食、畜牧、水产等在内的“大农业”与国计民生息息相关,但要从中凝练出真正有重大价值的科学问题并取得创新成果,却并非一蹴而就。

朱作言表示,我国水稻科学研究之所以能取得今天的成就,国家自然科学基金和“973”计划对水稻分子生物学研究的支持功不可没,为进一步解析水稻生产性状、继而改良品种打下了坚实的理论基础。

据介绍,水稻分子生物学研究刚起步时,全国除了袁隆平院士领衔的湖南杂交水稻研究中心外,还有中国科学院、中国农科院及各级农业大学等一大批研究团 队参与,在“973”项目的支持和组织下,一步步深化研究,才逐渐弄明白线索和脉络,最终凝练出比较重要的、能实现重大突破的课题。

“正是因为有一批优秀团队一起做了大量基础工作,经过多年的潜心摸索,以水稻为代表的农业领域始有今天的成功。”朱作言说,“这就将国家需求和基础研究结合起来了。”

继水稻等种植作物后,农业基础研究的重点开始将农业动物纳入。然而,我国在农业动物方面的研究基础更为薄弱,面临的挑战也更艰巨。

与此同时,我国城市肉类食品安全形势日益严峻、海水养殖中的环境污染日益突出,加之进口水产品种大举占领我国市场……这些问题的背后均体现了极为迫切的国家需求。这也对相关基础研究工作提出了考验。

对此,朱作言表示,只有认真从基础研究开始做起,除此之外别无他途。

这位资深水生动物专家告诉记者,水产动物研究不仅在育种水平上尚不可与水稻同日而语,相关基础研究也不如人类基因组和小鼠等那么丰富,是尚未被科学 家充分研究的重要领域。一个例证是:不仅水稻和人类基因组,昆虫类的果蝇、哺乳类的鼠等模式生物也已相继完成全基因组测序,而作为鱼类研究最常用的模式生 物,斑马鱼的基因组精细图迄今仍未全部完成。

“事情总是一步一步往前走的,”朱作言说,“如果没有人做前面的潜心积累工作,后面的人就永远跟不上去。”

针对国家需求和科学前沿的结合,朱作言认为,科学和技术不是割裂的,但自有其不同的发展规律和阶段。一般人常说,只有科学发展起来后,才能将科学成果用于技术创造,继而推动产业化,实际情况并不是完全如此。

在朱作言看来,中国的科技发展思路应更多向美国学习。在“两条腿走路”的同时,给基础科学研究以更大的空间。他强调,“973”计划就是要坚持作前瞻性研究。只有这样,才能体现国家重大战略需求和重大科学前沿的结合,“但在解决国家需求时,一定不要顾虑太多”。

朱作言提醒,在研究方法上,应充分重视实验室研究和野外研究的结合,“十八般武艺,能用上的都要用上”。他建议科学家不要老是呆在实验室,一定要到田间地头去。这既是我国水稻科学研究取得成功的重要经验,也是整个大农业领域基础研究的普遍规律。(原载于《中国科学报》 2012-12-29 第1版 要闻)

李文华院士:林业是我国生态建设主体

近日,中国工程院院士李文华在国家林业局举办的理论研修班上表示,林业是生态建设的主体,要广泛传播科学发展观和生态文明的理念,大力推进生态文明建设,在实现中华民族伟大复兴中发挥应有的作用。

李文华指出,生态文明是指人类遵循人、自然、社会和谐发展这一客观规律而取得的物质与精神成果的总和,是以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良 性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文化伦理形态。生态文明,是人类文明的一种形式,它以尊重和维护生态环境为主旨,以可持续发展为根据,以未来人类 的继续发展为着眼点,这种文明观强调人的自觉与自律,强调人与自然环境的相互依存、相互促进、共处共融。

对于如何建设生态文明,李文华认为,生态文明建设,政府要发挥主导作用,建立生态文明建设的目标指标体系并纳入政府政绩考评考核体系;企业要发挥主 体作用,追求经济效益的同时降低生态环境资源成本;干部群众要发挥主人翁作用,做生态文明的倡导者、推动者和践行者;社会组织要发挥桥梁和纽带作用,科学 教育要发挥支撑作用。

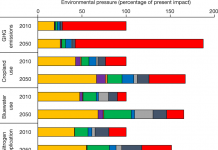

李文华进一步指出,生态系统和人类福祉之间存在着密不可分的关系。人类对生态系统的改变已极大地促进了人类福祉的提高和社会经济的发展,但是,获取 这些效益的成本却日益上升。在1980年前后,人类对自然资源的消耗第一次超过了地球的再生能力。在1999年时,人类的需求已超过了地球承载能力的 20%。我国人口基数大,自然环境先天不足,面临着自然资源短缺、生物多样性减少、生态系统功能退化、水土流失、荒漠化、生物安全等突出问题。

李文华特别强调,林业是我国生态建设的主体。近年来,通过天然林保护工程、三北和长江中上游地区等重点防护林建设工程、退耕还林还草工程、京津风沙 源治理工程等重大生态工程的实施,我国林业建设取得显著成就。在世界森林资源总体呈下降趋势的情况下,我国实现了森林面积和蓄积量双增长,全国森林覆盖率 由新中国成立初期的8.6%提高到今天的20.36%,人工林保存面积达到5300万公顷,居世界第一位。但是不可否认,我国林业也面临着可采森林资源枯 竭、林分质量下降、森林生态系统功能衰退等挑战。

李文华最后表示,生态文明是一种以资源、生态和环境为基础,以遵守自然规律、经济规律和社会发展规律,实现人与自然、人与社会、人与人和谐相处,经济社会可持续发展的文明。建设生态文明是一个长期、复杂和艰巨的过程,是大势所趋、历史必然。(来源:中国科学报)

孙枢院士:在创新中迈向地质强国